四川观察

21-06-26 09:15

重庆南站的不远处,有一个以“铁路”命名的社区,它以南站为中心,沿着长江依次排布。这里的马路不宽,楼房也不高。老成渝铁路与社区并行,来往的火车与汽车,都同样的不急不缓。居住在铁路村的家庭,多数是铁路职工和家属,他们与铁路村一同构成了与外界截然不同的生态。

随意穿进铁路四村的一条小巷,两旁皆是低矮的铁路职工宿舍楼,它们大多人去楼空,唯有一楼的街坊小店,依旧开门迎客。

穿过小巷,眼前豁然开朗。铁轨、厂房、书屋、涂鸦、本地人、外地人……又是一番奇趣的光景。成渝铁路的轨道在这里形成了一个三岔口,以前是为蒸汽机车调头所设置,当地人俗称三角道。三角道的一旁,一座破旧的平房挂着“军哥书屋”的木牌,5块钱一杯的盖碗茶,可以从白天喝到夜晚。

不知是因为三角道,还是因为军哥书屋,这一片世外桃源已然成为人们的心之所向。

苟军 军哥书屋:感觉原生态,太舒服了,无忧无虑那种感觉,很多打卡的,他们都不愿意走,把时间改签,火车还是飞机改签的都有很多人。游客占大部分,还有当地的居民也有,早晨有人安安静静来看书的,还有高三学生,每个礼拜六都来看书。

军哥书屋还是铁路摄影爱好者们的据点。这一天,李俊宇专程从忠县赶来九龙坡乘坐和拍摄成渝铁路5612次慢车。5612,是他“追火车”生涯的开始。

李俊宇 铁路摄影爱好者:那时候12岁左右。我最开始拍成渝线的时候拍到的机车是韶山3号电力机车,现在拍到的是和谐电力机车。这条线路每天它都经历着不同的事情,就像一个人一样,每天都有不同的改变。

而对于胡灵来说,铁路更像是一位陪伴他成长的伙伴,与他一起哭一起笑,一同长大。

胡灵 铁路摄影爱好者:以前哭的时候,被带到成渝线旁边,要不被带到重钢那里看一下那个蒸汽机,看到了就要笑,看到就好了。以前站在路中,站在上行跟下行的中间,就看着那列车从我身边经过,那种风,我就呆着的。

铁路与人,在这里似乎有一种高度的默契。外面的人因铁路而来,里面的人因铁路而留,而军哥书屋,则因为成渝铁路,成为人们情感的寄托。

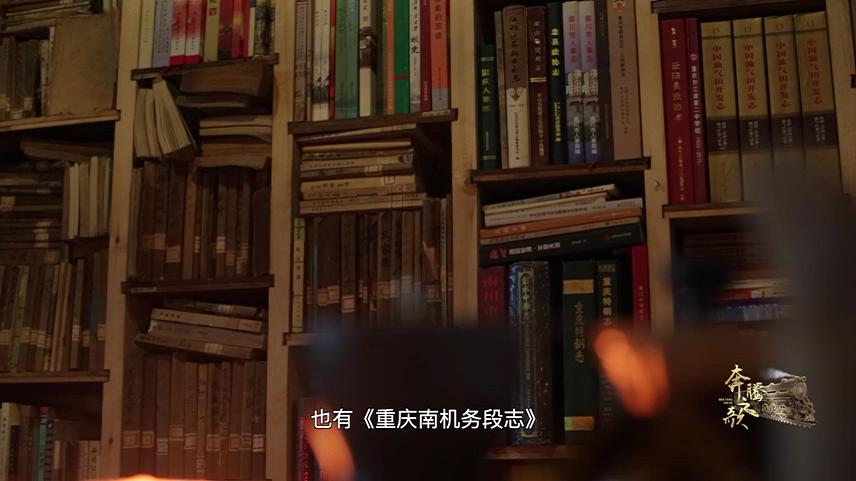

书屋的主人苟军曾经在附近的电厂工作,原本只是想找个地方堆放书籍,没想这破败的小屋竟然成了如今的模样。小屋里随处摆放着苟军几十年来的收藏,其中不乏成渝铁路的各类线路地图和各个年份的成渝两地火车票,也有《重庆南机务段志》、《重铁简史》等珍贵史料。这两年,随着铁路三村和四村搬迁,军哥书屋又成了居民们寄放老物件的场所。

苟军 军哥书屋:这些都是邻居给我的,就是以前巡路工人用的信号灯,还可以变颜色。这个是工务段或者机务段检查列车,或者轨道有时候敲一下,看哪些地方有破损裂纹的一个工具,他们可能现在换了新的,旧的就不要了,昨天送给我一个。他们实际上舍不得丢真的是。

一张桌子,一把椅子,甚至一个印着铁路标志的搪瓷杯,老居民们把有关铁路的所有记忆,都留在了军哥书屋里,希望多年之后,还能找到回家的路。

军哥书屋的一侧是火车机车的检修车间,废弃的车间门前印有一张巨大的彩色照片。

站立在第二排的刘祥恩至今仍和老伴居住在铁路四村。当邻居们纷纷搬到更为舒适的居住环境,老两口却舍不得离开这个陪伴了他们几十年,每天都能听到火车声响的老房子。

刘祥恩 原成都铁路局九龙坡工务段工人:我在这里住习惯了,我不想搬走。每天好像都要看一下铁路,摸了几十年,两根钢轨。特别是我搞道岔,搞了几十年,专门负责道岔。

87岁的刘祥恩曾是成渝铁路上的一名养路工人,对于两根钢轨,他再熟悉不过,即便是几毫米的误差,他也能肉眼辨别。看着三角道和军哥书屋突然热闹起来,老人有些不习惯,也有些不明白。

刘祥恩 原成都铁路局九龙坡工务段工人:他们说好看,他们手机上面拍出来给我看,手机上面看起是好看。我说怎么手机上面那么好看,下面实际上没有什么?三角道这边有什么?实际上就看几根旧钢轨,没有什么特殊的,他们说好看,外地来的到处看,外国都还有人来看。

嘴上说着不好看,可事实上,老人每天都要到铁路上去看上两眼,听着火车经过时咔嚓的声响,这一天才算完整。就像身上这套深蓝色的铁路制服,即便破旧了,却始终不愿意脱下。

“铁路蓝”是铁路人珍藏于心底的一抹色彩,刘祥恩穿了一辈子,而他的下一代,也同样拥有这一身制服。在铁路系统里,铁二代,铁三代,是最常见的家族延续。

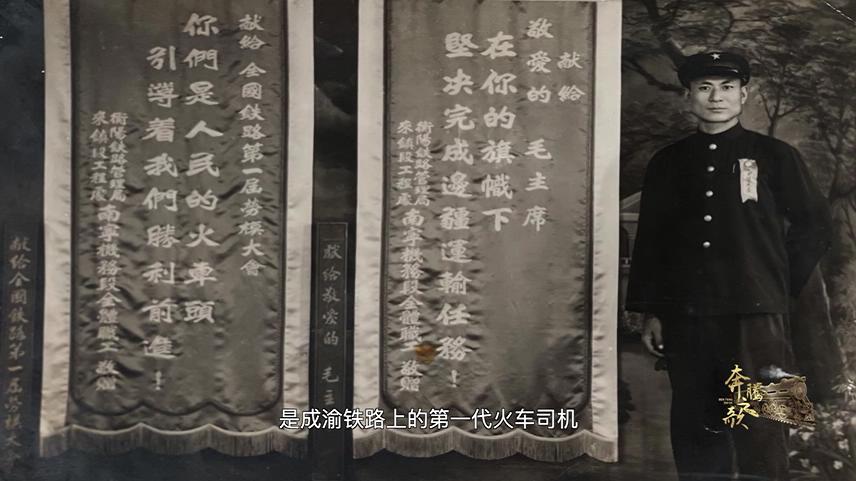

铁路退休职工李国方的父亲李鸿升,是成渝铁路上的第一代火车司机,曾作为全国劳模,先后两次登上过天安门城楼旁的观礼台。

那天上午十点,在人群巨浪般的欢呼声中,李鸿升驾驶着3859号列车从重庆站出发,踏上了“新中国第一路”。那时,人群中的李国方才两岁,火车,在他幼小的心灵里深深扎下了根。

在父亲娓娓道来的火车故事中,李国方渐渐长大,1975年他接过父亲的班,成为李家第二代火车司机,开上了他从小羡慕的“钢铁大家伙”,可真实的列车生活并不只有想象中的诗和远方。

李国方 原重庆机务段电力机车司机:我开的时候有胜利型,有前进型,有解放型,蒸汽机车。几个人轮流铲煤进去,进隧洞那个烟子很大,煤灰也大,驾驶室里面全部是蒸汽煤烟,我们下班的时候,别人都说,你看这一身,跟叫花子没有区别。

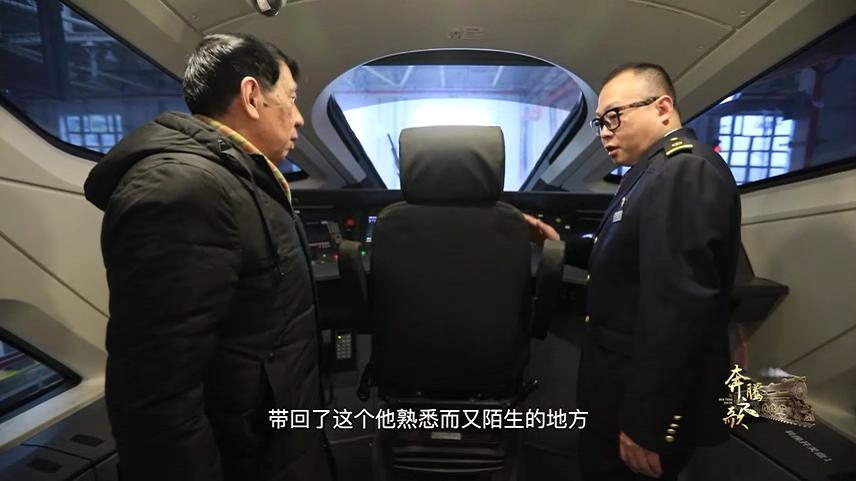

李国方开过蒸汽机车,也开过内燃机车,却没能赶上“动车”的好时光,这是他最大的遗憾。而这个遗憾,最终也被李家的“铁三代”,李国方的儿子李治刚给弥补上了。作为成渝高铁提质改造后“复兴号”的首发司机,李治刚特意将父亲带回了这个他熟悉而又陌生的地方。

李国方:我们那个时候又冷又饿,夏天又热,感受不到这种舒适的感觉,感受不到。这个车好先进,确实好,太巴实了,我感受到现在国家的铁路发展得太快了,真的无法形容。

对于许多铁路人来说,铁路是他们最终的归宿,周而复始,代代相传。而对于外面的人而言,铁路是他们志在四方的起点,在任何一段如歌的岁月里。

上世纪60年代,重庆成为全国三线建设的核心地区。因为铁路的便利,很多工厂企业将厂房建在了成渝铁路沿线的周边。

李洁元 原四川汽车制造厂副厂长:那个时候三线建设需要,要靠大山,不单要靠大山,而且还要打山洞,还有一个就是靠铁路,铁路比较近一点,还有一个水源,有一个濑溪河,这有个龙水湖,三个因素。所以选到这个地方来。

1965年6月,27岁的李洁元来到了大足。那是一段令他至今难忘的峥嵘岁月,条件异常艰苦,来自五湖四海的人们却干劲冲天。

李洁元 原四川汽车制造厂副厂长:这里面深山很荒凉,没有路,民工就来修路,扛起锄头扁担就进来,进来过后一段一段的,完全是肩扛手挑,没有一点机械化,30个省市都有人在这里。所以五湖四海来建川汽。

从1965年10月1日正式开工修筑厂区公路,到1966年底基建和生产两方面的目标全部实现,在这个曾经的荒山沟里,不仅诞生了中国重型汽车工业的摇篮——四川汽车制造厂,还成功研制投产了中国自制重型军用越野汽车,在西南三线建设史上创造了远近闻名的“川汽速度”。

在那个年代,还有很多像李洁元一样奔赴三线建设的人们。成渝铁路载着他们从天南地北来到重庆,成渝铁路也载着他们的理想,创造着一个时代的工业奇迹。

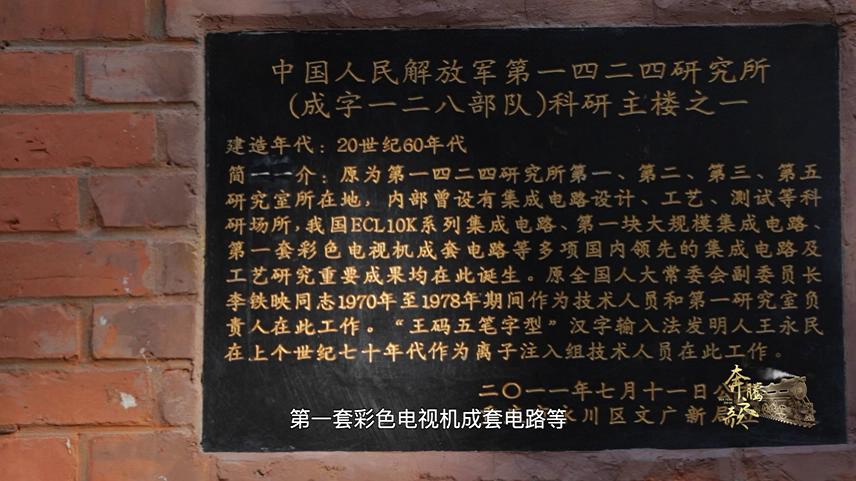

在位于重庆市永川区的重庆城市科技学院里,有几栋上个世纪70年代的建筑,这里,诞生了当年国内外知名的集成电路专业研究所——1424研究所。

李晓飞 重庆城市科技学院土木工程学院党总支副书记:现在我背后的这栋楼,就是第1424研究所科研主力之一,在这里,诞生了我国第一块大规模的集成电路,第一套彩色电视机成套电路等多项重要的科研成果。这栋楼也是见证了永川三线建设的历史。

1424研究所,是上个世纪六七十年代永川三线建设的缩影。三线建设时期,在永川重点布局的有电子工业、船舶工业。红江机械厂就诞生于这个特殊的时期。

半个多世纪前,徐信扬27岁,大学学的是船舶内燃机专业,专门为船舶搞动力机械。

徐信扬 原红江厂副总工程师:组织部找我谈话,就说你调到三线建设储备组去了,就一句话,你怎么样,有困难没有,我当时说我有一个困难,有什么困难?我爱人快要生小孩了,怎么办?请了六天假,生产以后,把丈母娘接来,由丈母娘来照顾,我就出差去了。

这一年,南景明也来到了重庆。

南景明 原红江厂工程科科长:当时一批热血,三四十年代出生的年轻人毫不犹豫地就放下了舒适的环境,来到了四川深山老林搞三线建设的大洪流,我也有幸成为其中的一员。26岁到这里,就像小孩一样那么小。到现在干了54年了,今年算80岁高龄的人吧,算个老人了。

南景明和徐信扬最终在永川汇合,这里靠近成渝线,交通便利。

生活的清苦并没有让青年们丧失斗志,相反,他们在铁路沿线的这座小县城里,青春澎湃,斗志昂扬。如今的红江厂,已经成长为国内生产大功率船用柴油机核心部件综合实力最强的企业之一。永川,这个偏远落后的小县城也因为他们的到来,开始焕发生机。

龙定容 永川区档案馆副馆长:成渝铁路修通了以后,三线建设引进了这么多企业,对我们整个生产结构,以及我们的经济结构这块,有了一个变化。突然就觉得,我们感觉到了都市的气息,现代化的气息,真的是那种感觉。

1977年,中断了11年的高考制度被恢复。那年冬天,有570万名考生参加考试,27.3万人被录取。两年后,家住重庆的周勇和艾新全双双考上了位于成都的四川大学。新生报到,周勇坐上了成渝铁路的快车,从重庆到成都,只需要睡一宿,12个小时便能到达。

艾新全 重庆市委党史研究室原副巡视员:达县的那些学生也在上面,后来内江的沿途都要上,永川的也上来了。一个车厢里可以说一半以上是学生,你考多少分,你读哪个系,我读哲学系,我物理系,有些说是川医的,我是工学院的,我是川财的,我记得印象最深的是一个湖南人,因为湖南没有火车直接通过来,他是岳阳坐船到武汉,然后从武汉坐船到重庆,坐到我们这个车上。

已经工作了的肖能铸,选择了四川广播电视大学的在职考试,考试地点在成都,他也踏上了成渝线上的绿皮火车。

不同的人,怀揣着相同的梦想,在成渝铁路上相遇,同行。不管是重庆大学,还是四川大学,绿皮火车将成千上万的学子送到他们梦开始的地方,并不宽敞的车厢里,装满了鸿鹄之志和远大前程。

民谣歌手周云蓬在他的那本《绿皮火车》里写道:“我坐在车厢连接的地方,想象着将要面临的大城市。我终于一个人面对世界了。”

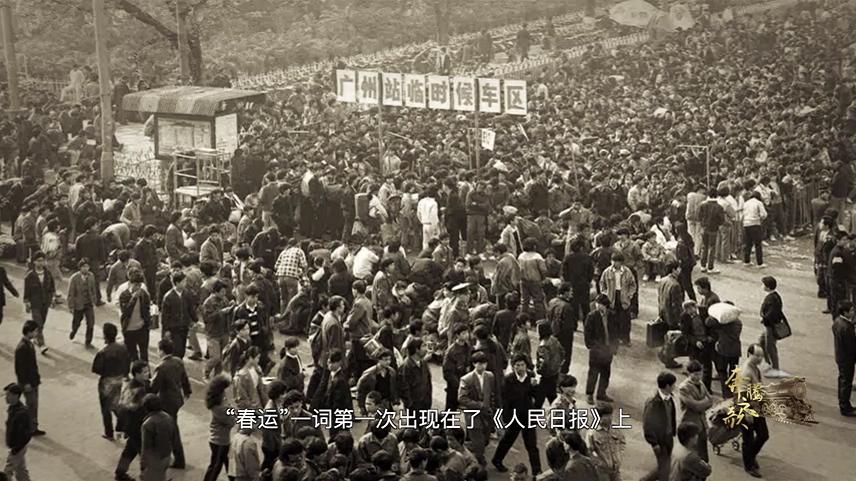

1980年,“春运”一词第一次出现在《人民日报》上。许许多多中国人背起行囊,有的归心似箭,有的仗剑天涯,火车正好承载了关于回家和远行的意义,“仿佛站在火车边上,就已开始流浪。”

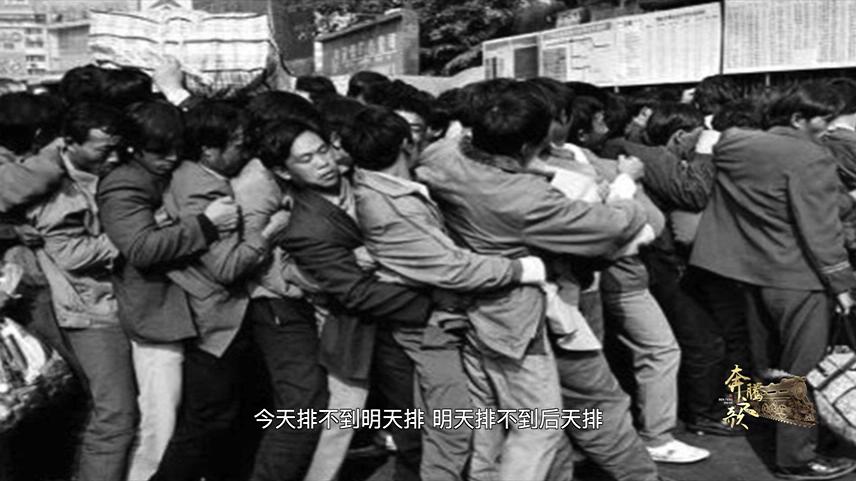

李泉鹤在成都北站工作了大半辈子,他记忆中的春运,是站前密密麻麻的排队人群挤满整个广场,是到了夜里,没买到票的人们带着铺盖卷在售票窗口前打地铺通宵排队。

当时,成都北站只有成渝、宝成、成昆三条线。它既是特等站,又是始发站,“一票难求”自然成为很多人心中的痛。哪怕是一张站票,也弥足珍贵。

为了缓解供不应求的矛盾,车站也尽量想办法向铁路局申请车皮,加开临客,把滞留在广场上的旅客,输送到他们的目的地。于是,铁路上出现了闷罐车,这是那个年代特有的产物,也是那个年代留给人们最鲜活的记忆。

肖能铸最后一次乘坐成渝线是在1985年的春节。年三十的晚上,他跑到成都北站,想买一张回重庆的火车票。

肖能铸 重庆文史专家:我问他有卧铺没有?售票员说,你要多少?因为火车票在80年代就很难买了,但那个时候没有什么意识,年三十的票最好买,结果车上就两个人。卧铺车厢两个人,并且到了半夜三更,服务员还给我们端了一碗汤圆来。后来交通越来越发达,我们都要抢速度,坐飞机这些,我记得是1985年的春节年三十,我最后一次坐成渝线。

那一晚,肖能铸用一碗汤圆告别了1985,告别了成渝铁路,也告别了一个时代。

这是已故著名摄影师王福春用三十多年时间,记录下的火车上的人生百态。它们被收纳进那本感动了无数中国人的摄影专题集,王福春给它取名:《火车上的中国人》。

这是2020年,成渝间复兴号上的中国人。火车与人的关系,似乎不再像从前那般热络。而事实上,这种关联,已经深入骨髓。

复兴号的开行,对于那些对成渝铁路有着无比眷恋的人们来说,并没有多大影响。隔三差五,有意无意地,凌淋都会被脚步带回这片他曾经出生成长的土地。

凌淋 重庆曲艺表演艺术家:有时间一个人都想回家,我又住在江北,走九龙坡去做什么?找个理由,洗个车,我就真的把车开到这边,从江北开到这里,然后把车,你们随便洗好久,今天我休息。有时间要么走一村二村三村,要么走四村五村六村,有时候走到车站去看。

祖辈父辈都曾在铁路上工作,自己的小学中学也都在铁路学校里度过,铁路村里不仅有学校,还有医院、食堂、电影院、俱乐部,俨然一个完备的社区,承载了凌淋对于故乡的所有寄托。这里还存放着一个少年的青春、爱情、茫然、悲喜,以及数不尽的异想天开和远大抱负。

凌淋 重庆曲艺表演艺术家:小的时候,我说我以后长大了一定要成为铁路分局宣传队的一员,那个时候崇拜他们,讲相声的,讲故事的,包括那些打快板的,爬起上去看,看里面的演员化妆,我好久才能成为他们。我曾经发誓,我以后有一天有一点名气过后,一定要到这个剧场来给这些铁路职工,我要搞一个个人专场,一直有这种愿望。

不管脚步走得再远,我们终将回到原点。

一个人,一条铁路,一个时代,

在成渝铁路如歌的岁月里,

一一凝固。

暂无相关投票

0人已读

编辑:童立

责编:王静

校对:童立

审核:王静

暂无相关评论

暂无推荐新闻